学区房暴跌55%!2025教育平权下的购房逻辑巨变涨盈配

租购同权八年困局:教育公平与土地财政的艰难平衡

从18万到8万:深圳学区房崩盘背后的国家战略

德国模式在中国失灵?保障房正在创造新解法

学区房价格腰斩已成现实。北京西城区宏庙小学学区房2023年均价19万元/平方米涨盈配,2025年降至13万元;深圳福田区某重点学区楼盘从18万/平方米跌至8万,部分房源跌幅超55%。这些数据背后是教育平权改革的持续深化——2025年教育部联合住建部推出“阳光学位”行动,要求重点城市三年内实现学区属性与房产解绑。当北京海淀区家长发现斥资千万购买的“顶级学区房”可能被电脑派位至普通学校时,房产价值逻辑正被彻底重构。

教育公平与土地财政的博弈始终是改革难点。2017年广州首倡租购同权时,某区教育局工作人员坦言:“优质学位缺口达40%,必须优先保障纳税人权益。”这种困境在2025年依然存在:南京河西新城小学每年招收600名学生,学区适龄儿童却超2000人。在资源稀缺的现实下,户籍与房产仍是分配公共服务的核心标尺。

地方财政对土地收入的依赖形成改革阻力。某新一线城市2024年土地出让数据显示,名校旁地块成交楼面价达5.2万元/平方米,而同等区位非学区地块仅2.8万元。若全面实施租售同权,地方政府预计将损失30%土地溢价收益。这种结构性矛盾导致租购同权推进八年,仍未能突破“文件鼓励多、实质突破少”的困局。

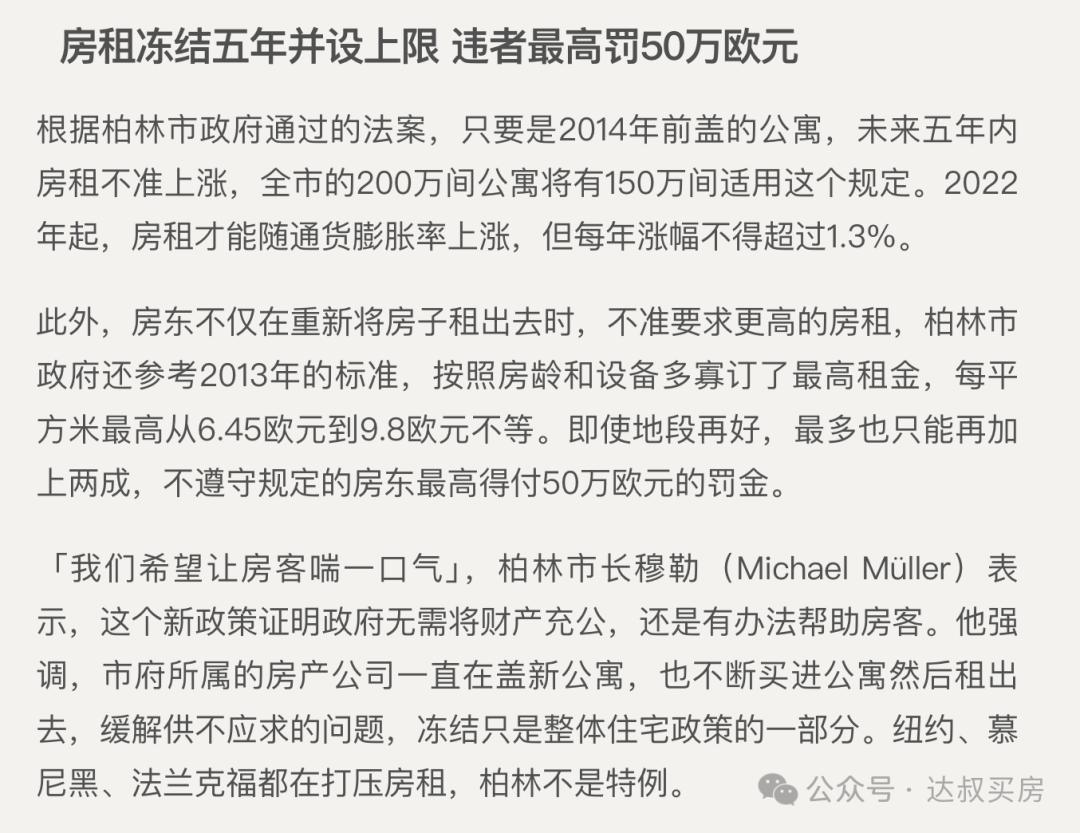

德国经验常被作为参照系。其住房租赁市场有两大支柱:法律要求房租三年涨幅不得超过20%,且房东解约需提供法院认可的“自住证明”;社会文化接受长期租赁,50%公民租房居住。但这种模式在中国面临双重挑战:住建部统计显示89%新婚家庭坚持购置婚房,且核心城市年均新增租赁房源不足需求量的60%。2024年深圳试行“租金涨幅年控5%”政策后,三个月内长租公寓新增供应骤降40%,印证了市场机制与行政管控的天然冲突。

改革突围方向在保障房与商品房的“双轨分化”中逐渐清晰。上海2025年新建保障房全面推行“租购权证一体化”,松江大学城项目为租户提供子女入学积分;北京海淀区试点“教师区管校聘”制度,区属骨干教师五年内必须轮岗三次。这些措施正逐步剥离房产的学位附加值——西城区某三十年房龄学区房价格从15万跌至7万,而同区域配备优质物业的次新房仅回调15%。

保障房体系成为平权改革的重要支撑。上海“骑手之家”项目提供550元/月的带独立卫浴床位,申请者需提供平台工作证明及社保记录;杭州蓝领公寓以市场价40%出租,配套子女社区托管服务。这些创新实践在保障基本居住权的同时,用差异化服务替代了完全的同权幻想。

土地财政转型路径也已明确。福州双龙新居等配售型保障房用地采取“定向低价出让”,开发商以同地段30%的价格拿地,承诺房屋“永久封闭流转”。这种模式既维持了土地收益,又规避了保障房冲击商品房市场的风险。自然资源部2025年工作要点明确提出:商品住房用地供给缩减20%,保障性住房用地占比提升至35%。

面对市场变局,理性决策尤为重要。广州越秀区某业主因轻信“学位永远保值”购入老旧学区房,两年亏损超200万元。专业机构建议关注三大原则:核查目标学校五年内招生政策连续性;优先选择房龄十年内的“居住+教育”复合型资产;警惕生源高峰过后的初中学区房价值衰减。当前北京朝阳区教改实践显示,2030年前将完成90%学区的多校划片改革。

这场改革本质是公共服务分配机制的深度调整。当深圳前海某豪宅业主发现隔壁保障房住户子女可同等报考名校时,房产回归居住属性的进程已然加速。中国房地产协会副会长指出:“剥离教育附加值的阵痛不可避免,但双轨制最终将实现居者有其屋、学者有其校的公平图景。”

佳禾资本提示:文章来自网络,不代表本站观点。